青岛一女子打针后突发不适,到医院再诊断竟成肾衰竭!卫生室:我没用错药……

这又是一起发生在基层医疗机构的医疗纠纷。

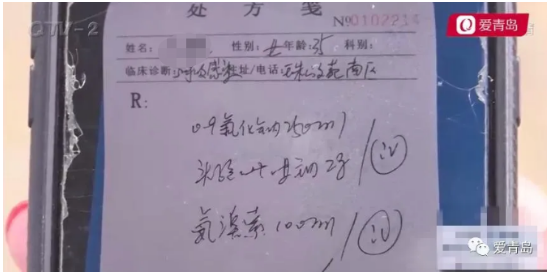

6月27日,青岛于女士因咳嗽到家门口一卫生室看病,卫生室刘大夫接诊后诊断为上呼吸道感染,开了头孢消炎,静滴(未做皮试)。

6月28日,于女士自觉咳嗽仍挺严重,再次来到卫生室。此次医生给打了阿奇霉素。第一瓶还没有打完,于女士出现尿道、肚子、胃、腰等多处疼痛症状。于女士自述:“出现疼痛症状后,医生给吃了三片药,后又打了屁股的止疼针,结果打完针也是不行,越来越严重了,后来躺在了地上。然后我爸跟大夫说,把人打成这样要赶紧把人送医院去,大夫站着也没动弹,我就给我朋友打电话,把我送急诊去了。大夫是在我父亲的要求下,跟着我们一块去的医院。”

于女士被送至开发区第一人民医院,医院的诊断结果为肾结石,大夫表示回家多喝水多排尿症状就会缓解,可过了三四天,情况更糟糕了。

6月30日,于女士到青岛401医院就诊,诊断为肾衰竭,需要透析。当时是肾两面全积水,而且肾泡的很大,炎症很厉害。后于女士回至开发区第一人民医院做了手术后病情好转。手术治疗花费近4万元。

患者认为1:

我自身有毛病这个是我自己的关系,但卫生室也需要承担一部分责任。在北窑村卫生室打针身体出现不适的时候,大夫没有找出问题的原因,就盲目给自己换了药,而且,之前打头孢的时候也没有皮试,因此村卫生室也应该承担一部分医疗费。

医生认为1:

不存在过敏导致肾结石,这个不是药物的事。关于“头孢皮试”,如果使用者对头孢不过敏的话,就不需要做皮试。关于“打针后出现多处疼痛,被盲目用药”的质疑,药打的稍快点是可能出现胃肠反应,患者说出现疼痛症状后我给她盲目用药,但我给她服用的药物是654-2,打的屁股针也是654-2,这是具有镇痛作用的。

患者认为2:

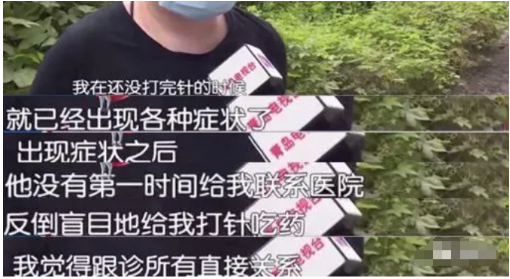

当时打针出现不适后,医生没有及时联系送自己去医院。

医生认为2:

打了屁股针还疼之后,我对患者说过打120上医院,是患者说不用打120,找她朋友的。

患者回应:

没让打是觉得120过来的路程太远了。

患者认为3:

医生具有一定责任,要求赔偿住院治疗费。

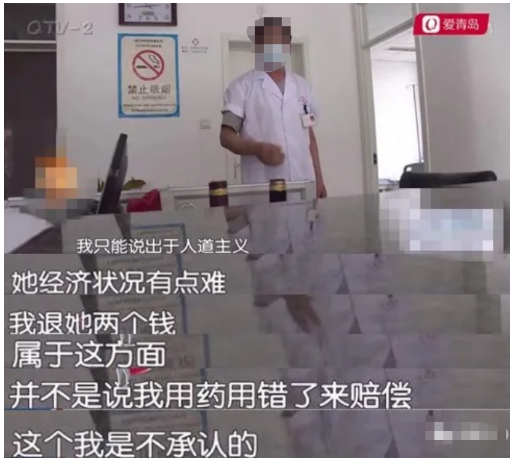

医生认为3:

于女士的肾衰竭病症和自己用的药品无关,自己也不存在过错。出于人道主义和关怀自己可以给5000元,但不能以我用错药来赔偿,这个我是不承认的。

区卫生健康局医政医管药政科建议:走医调委调解或者走医疗事故鉴定。如果都不想走,可以通过法院起诉。建议走医疗事故鉴定。

据了解到的最后情况,患者决定:先协商,不行再走医疗事故鉴定。

这个纠纷案件,医患双方争执点核心在于“患者认为自己病情恶化,与医生诊断不明、用药不当有关,医生认为自身没有用错药”。医患双方站在自己的角度来看,各有各的理。而正是因为这各中复杂,导致基层医疗机构处理起医疗纠纷来很麻烦。那么根据这个案例,笔者有几点想法在这说一说:

一、基层医生对一些危重疾病诊断不出来,不能完全怪基层医生

上面案例中,患者觉得医生没有找出自己出现不适的原因,是有责任的。站在患者角度,想法是“你是一个医生,怎么能诊断不出原因来”。但从医学角度及目前我国基层医疗机构的服务能力来看,一是疾病本身就具有复杂性,同样的症状但病因却不一定是一样的,确诊病因是需要一个过程的,误诊或是病因诊断不明都是有可能出现的。二是基层医疗机构条件有限,大部分基层医生接诊的主要还是日常的常见病,他识别和接诊危重疾病的能力是有限的。这两种因素下,基层医生对一些危重疾病诊断不出来,不能完全怪基层医生。但这不意味基层医生能这么“放任自己”。身为一名医生,不断提升自己的医技能力、诊断能力是不容置疑的。除了会治基础疾病,其他危重疾病的识别能力要加强。治不了,但要辨得出,接诊过程尽量细致,问清病症、病史,有助于明确病因。这样才能尽可能的给自己减少发生医疗纠纷的可能性。

二、输液风险不管何时都是存在的,谁也不知道输液过程会发生什么。

案例中患者出现全身症状,就是在刚输液没多久。至于出现的全身症状究竟是本有的肾衰竭导致还是药物输入引起,这有待医疗鉴定来给出结果。但像这类本身有严重疾病的患者,输液风险就更大了。所以,牢记:

1、很多基层常见病是不需要输液治疗的,能不输液还是不要输液。其实像上呼吸道感染,也是可以不用输液治疗的常见病。

2、对于病情超出了诊治能力、未明确诊断的病人,基层医生切记不要试验性或经验性给药,尤其是盲目输液。

另外,如果患者在诊疗过程中发生了意外状况,作为基层医生,先不论是不是自身的责任,医生还是应主动、及时将患者送往医院抢救。

三、头孢到底要不要皮试

头孢类抗生素在临床上应用较广,但使用前要不要“皮试”饱受争议。相关规范、指南如《中国药典》和《抗菌药物临床应用指导原则》中无明文规定使用头孢菌素类药物须做皮肤过敏试验的警示。在基层,有的基层医生使用头孢会选择做皮试,有的不做(上面案例中的当事医生也是因为无明确规定就没有做头孢皮试)。但是在基层,因头孢过敏引发的医疗纠纷不在少数。

例如广西梧州的一个头孢过敏纠纷案例,患者因咳嗽、多痰到梧州一家诊所就诊,医生诊断为支气管炎、肺部感染,给予头孢呋辛、地塞米松、盐酸氨溴索等静脉输液,第1瓶头孢呋辛滴注约5分钟后,患者感觉不适,医生对其进行抢救后,拨打120,将患者送至医院,经抢救无效死亡。经司法鉴定,符合在输液过程中出现过敏性反应致呼吸、循环衰竭死亡。最终,法院依据医生存在超范围行医、用药前未询问患者过敏史、未皮试直接使用头孢呋辛钠、抢救不规范的过错,判决诊所赔偿57万余元。

至于究竟要不要做皮试,笔者认为,所有的专家共识,都仅供临床参考,不同药物、不同厂家还是应参照其说明书使用。作为基层医生,多做一点,增加保护自己的意识,总没有错,出于对患者负责和医护人员自我保护,所以笔者还是倾向于使用头孢做一下皮试。

不管在什么情况下,使用头孢类抗菌药物前,必须仔细询问病人药物过敏史,即使皮肤过敏试验阴性或不做皮试,在使用头孢类抗菌药物后的 1 小时内应严密观察,一旦出现过敏反应征兆,应迅速处理。虽然过敏反应是难以预测,过敏反应也不是医务人员的责任,但发生后处理不当或没有相应的救治措施就是我们的过失。

作为一名基层医生,对于文中上述的医疗纠纷案例,你是如何看的?如果让你来评一评,你觉得医生是否有错?欢迎在留言区留言

这是一个特别罕见的病例,小女孩出生时...

双手皮肤干燥、老化,接触水后皮肤变白、脱皮,水干后...

来源:村医导刊 □湖南省卫生计生委基层卫生处 王...

5月8日,发表在Cell子刊《Cell ...